「離婚を決意したけれど、何から始めればいいのか分からない…」

「手続きを間違えて、後で後悔するのは避けたい…」

このように感じている方も多いのではないでしょうか?

離婚は人生の大きな転換期ですが、実際に手続きを進めるには、戸籍や住民票の変更、財産分与、養育費の取り決めなど、多くの準備が必要です。

また、事前にしっかりと準備をしておかなければ、離婚後に予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

そこで、本記事では離婚を考えている女性に向けて、スムーズに手続きを進めるための「やることリスト」をご紹介します。

- 離婚手続きをスムーズに進めるためのステップ

- 戸籍・住民票・健康保険・年金分割など重要な手続きのポイント

- 離婚後のトラブルを防ぐために必ず決めておくべきこと

離婚の準備をきちんと進めることで、安心して新しい生活をスタートできます。

この記事を参考に、あなたが必要な手続きを一つずつ進めていきましょう。

離婚前後で女性がやるべき15のチェックリスト

離婚前にやるべきこと:離婚準備〜離婚届の提出

離婚前にやるべきこと:手続き

離婚前にやるべきこと:子どもの手続き

離婚前にやるべきこと:その他

離婚は人生の大きな転機であり、事前準備が成功のカギを握ります。

「何をすればいいのか分からない…」と感じる方も多いかもしれませんが、具体的なステップを明確にすることで、スムーズに手続きを進めることが可能です。

特に女性は、経済的な問題や子どもの養育、住まいの確保など、考えるべきことが多岐にわたります。

必要な手続きをリスト化し、一つずつ着実にこなすことで、離婚後の生活の不安を軽減することができるでしょう。

以下で、離婚準備から離婚後の生活までのチェックリストを詳しく解説していきます。

いつから離婚の準備をしたほうがいい?

離婚の準備は、決意した瞬間から始めるのが理想です。

「まだ離婚するか迷っている…」という方も、いざという時に慌てないために事前準備をしておくことが重要になります。

特に財産分与や住居の確保、仕事の見直し、DV・不倫の証拠集めなどは時間がかかるため、早めに計画を立てておくべきです。経済的な自立が不安な方は、まずは収入を安定させる手段を探ることから始めましょう。

子連れ離婚の場合は準備が必須

子どもがいる場合、離婚の準備はさらに慎重に行う必要があります。

「子どもに負担をかけたくない…」と考えるのは当然ですが、そのためには計画的な行動が欠かせません。

子どもの親権、養育費、学校の転校手続き、ひとり親家庭向けの支援制度の活用など、準備すべきことは多岐にわたります。

特に養育費の取り決めは、口約束ではなく公正証書を作成することで、支払いの確実性を高めることができます。

離婚と貯金・仕事の重要性

離婚後の生活を安定させるためには、貯金と仕事の見直しが不可欠です。

「経済的にやっていけるか不安…」という方は、まずは生活費のシミュレーションを行い、必要な資金を確保することが重要になります。

具体的には、以下の点をチェックしておきましょう。

モラハラ・DVを受けてる場合

モラハラやDVが離婚の原因の場合、まずは身の安全を確保することが最優先です。

「怖くて離婚を切り出せない…」という方もいるかもしれませんが、適切な支援を受けることで状況を改善できます。

DV相談窓口やシェルターの利用、弁護士や警察への相談など、頼れる機関を知っておくことが重要です。

また、DVやモラハラを証明するために、日記や録音、診断書などの証拠を残しておくと、スムーズに離婚手続きを進めることができます。

不倫・浮気が見つかった場合

配偶者の不倫や浮気が発覚した場合、感情的になる前に証拠を集めることが大切です。

「証拠がないと慰謝料を請求できない…」というケースも多いため、冷静に対応しましょう。

不倫の証拠として有効なものには、以下があります。

証拠が揃ったら、弁護士に相談し、慰謝料請求や離婚協議を進める準備を整えましょう。

離婚前にやるべきこと:離婚準備〜離婚届の提出

離婚は人生の大きな転換期です。感情的な決断に流されず、しっかりと準備を整えることが、離婚後の生活を安定させるための第一歩となります。「何から始めればいいのか分からない…」と感じる方も多いですが、やるべきことを整理すれば、不安も軽減されます。

離婚には法的な手続きだけでなく、経済的な準備、子どもの将来設計、生活基盤の確保といった重要な課題が含まれます。特に女性の場合、経済的な自立や子育ての負担が大きくなるため、離婚前から計画的に準備を進めることが不可欠です。

ここでは、離婚を決意した後に取り組むべき具体的なステップについて詳しく解説していきます。

(1)離婚の進め方の確認

離婚の進め方は、夫婦の状況や関係性によって異なります。まず最初に確認すべきは、どの方法で離婚を成立させるかです。

自分に合った離婚の進め方を知ることで、無駄なストレスや手間を省けます。どの方法が適しているのか迷う場合は、法テラスなどの無料相談窓口を活用すると良いでしょう。

(2)離婚後の生活の設計

離婚後の生活設計は、離婚準備の中でも特に重要です。「離婚後、どうやって生活していけばいいの?」と不安を感じる方は少なくありません。

生活設計を具体的に描くことで、漠然とした不安が解消され、離婚後の生活に前向きに取り組めます。

(3)離婚の話し合い・条件取り決め

離婚の話し合いでは、感情的にならず冷静に条件を取り決めることが重要です。「相手と冷静に話せる自信がない…」という方は、第三者の立会いを依頼するのも良い方法です。

口頭での約束は後のトラブルの元になります。必ず書面で取り決め、可能なら公正証書として法的効力を持たせましょう。

(4)離婚協議書の作成

離婚協議書は、離婚時の取り決めを明文化した重要な書類です。「口約束だけで大丈夫かな…」と不安に思うなら、必ず作成しましょう。

弁護士や行政書士に相談すれば、法的に有効な協議書の作成をサポートしてもらえます。安心して離婚後の生活をスタートするための大切なステップです。

(5)離婚届の提出

離婚の最終ステップは、離婚届の提出です。「提出するだけで完了?」と思いがちですが、注意すべきポイントがあります。

離婚届の提出は、単なる手続きではなく、新しい人生の第一歩です。必要な書類と手続きをしっかり確認して、確実に進めましょう。

離婚前にやるべきこと:手続き

離婚後の生活をスムーズに進めるためには、各種手続きを確実に行うことが重要です。

「何から手をつければいいのか分からない…」と感じる方も多いかもしれませんが、事前に必要な手続きを把握し、準備を進めることで、後のトラブルを避けることができます。

特に、戸籍や住民票の変更、健康保険や年金分割の手続きは、生活に直結するため優先的に対応するべき項目です。

以下で、それぞれの手続きについて詳しく解説していきます。

(6)戸籍関連の手続き

離婚後、戸籍の変更を行う必要があります。

「自分と子どもの戸籍はどうなるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、選択肢は主に2つあります。

また、子どもの戸籍を変更する場合、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可を得る必要があります。

手続きをスムーズにするために、必要書類を事前に確認し、早めに準備しておきましょう。

(7)住民票関連の手続き

離婚後、住所を変更する場合は住民票の異動手続きが必要になります。

特に子どもと一緒に引っ越す場合、転校の手続きなども発生するため、計画的に進めましょう。

住民票関連の手続きには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

手続きを怠ると、公的サービスが受けられなくなる可能性があるため、離婚成立後は早めに対応してください。

(8)健康保険の手続き

離婚後、健康保険の変更手続きも必要になります。

「夫の扶養から外れたらどうなるの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、状況に応じて適切な手続きを取ることで、継続して保険を利用できます。

健康保険の変更には、以下の3つの選択肢があります。

離婚後すぐに医療機関を利用する可能性もあるため、保険の切り替え手続きを早めに済ませておくことをおすすめします。

(9)年金分割の手続き

離婚後、将来の年金受給額に影響を与える「年金分割」の手続きも忘れてはいけません。

「専業主婦だったけど、老後の年金はどうなるの?」と不安な方もいるかもしれませんが、離婚時に適切な手続きを行えば、婚姻期間中の厚生年金を分割して受け取ることが可能です。

年金分割には、以下の2種類があります。

年金分割の手続きは、離婚成立後2年以内に行う必要があります。

必要書類を揃え、日本年金機構の窓口で手続きを進めましょう。

離婚前にやるべきこと:子どもの手続き

離婚は夫婦だけの問題ではなく、特に子どもがいる場合には、その生活や教育環境への影響が大きくなります。離婚後も子どもが安心して暮らせるようにするためには、経済的な支援や教育面での手続きを事前にしっかりと準備することが必要です。「子どもに負担をかけたくない…」と悩む方こそ、制度を上手に活用することで、子どもへの影響を最小限に抑えることができます。

ここでは、離婚前に確認すべき子ども関連の重要な手続きについて、具体的に解説していきます。

(10)児童手当・ひとり親向けの助成金などの手続き

離婚後、経済的な負担を軽減するためには、児童手当やひとり親向けの各種助成金の手続きを早めに行うことが重要です。特に「生活費が足りるか不安…」と感じる方にとって、これらの制度は大きな支えとなります。

これらの制度は申請しなければ受給できないため、忘れずに手続きを進めましょう。離婚後の生活を安定させるための大切なステップです。

(11)就学援助の申請

離婚後の経済的な変化により、子どもの教育費の負担が大きくなることがあります。「教育費が心配で、子どもに我慢させたくない…」という方には、就学援助制度の活用が有効です。

経済的な不安を理由に子どもの学びの機会を制限しないよう、利用できる支援制度は積極的に活用しましょう。困ったときは学校や役所の担当者に相談するのも良い方法です。

(12)子どもの転園・転校手続き

離婚に伴い、引っ越しが必要になる場合、子どもの転園・転校手続きを早めに準備することが重要です。「新しい環境でうまくやっていけるか不安…」と感じる親御さんも多いでしょうが、事前の準備で子どもの負担を軽減できます。

転園・転校の流れ

- 現在の園・学校への連絡:

転園・転校が決まったら、まずは担任や校長に相談し、必要な手続きを確認します。転校証明書や在学証明書などが発行されます。 - 新しい学校の選定と相談:

引っ越し先の教育委員会や学校に連絡し、入学手続きを進めます。学校見学を通じて、子どもが新しい環境に馴染みやすいか確認するのもおすすめです。 - 必要書類の提出:

転入学願、転校証明書、在学証明書、健康診断書などが必要です。また、引っ越し後の住民票も必要になる場合があります。

子どもの心のケア

転校は子どもにとって大きなストレスになることもあります。不安を軽減するために、新しい学校の良い点を伝えたり、友達作りのサポートをしたりすることが大切です。

転園・転校の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、役所や学校の担当者が丁寧に対応してくれます。焦らず、一つひとつ確実に進めることで、子どもが安心して新しい環境で過ごせるようになります。

離婚前にやるべきこと:その他

離婚手続きと聞くと、親権や養育費、財産分与といった大きな問題ばかりに目が行きがちですが、実は「細かい名義変更や住所変更の手続き」を忘れてしまう方が少なくありません。しかし、これらの手続きを怠ると、後々思わぬトラブルや不便が発生することがあります。「もう済んだと思っていたのに…」とならないよう、確実にチェックしておきましょう。

ここでは、離婚後の生活をスムーズに進めるために必要な、住宅や車の名義変更、各種登録の住所・氏名変更、さらには勤務先への連絡について詳しく解説します。

(13)住宅や車の契約名義変更

離婚後も現在の家や車を使用する場合、名義変更は必ず行うべき重要な手続きです。「名義はそのままでも大丈夫かな?」と思う方もいるかもしれませんが、名義変更を怠ると法的なトラブルや経済的なリスクが発生する可能性があります。

名義変更を放置すると、税金や保険の支払い義務が前の配偶者に残ってしまう場合があります。離婚後のトラブルを防ぐためにも、忘れずに手続きを進めましょう。

(14)免許証・金融機関・各種登録の住所氏名変更

離婚によって氏名や住所が変わる場合、それに伴う各種変更手続きを迅速に行う必要があります。「後でまとめてやればいいか…」と思いがちですが、手続きを怠ることで不便やリスクが生じることもあるため、早めの対応が重要です。

これらの手続きを効率的に進めるために、チェックリストを作成しておくと便利です。一つひとつ確実に対応することで、新しい生活をスムーズに始められます。

(15)勤務先への連絡

離婚はプライベートな問題ですが、勤務先への連絡が必要な場合もあります。「会社に離婚のことを伝えるのは気が引ける…」と感じるかもしれませんが、必要最低限の報告をすることで仕事上のトラブルを避けることができます。

報告するべき理由

報告のポイント

離婚について詳しく説明する必要はありません。「個人的な事情で家庭環境が変わりましたので、必要な手続きをお願いします」といった簡潔な報告で十分です。プライバシーを守りながら必要な情報だけを伝えましょう。

勤務先への連絡は気が重いかもしれませんが、適切に対応することで仕事上の信頼関係を維持し、余計なトラブルを防ぐことができます。

離婚で知っておくべき・注意すべきポイント

離婚は新たな人生のスタートですが、手続きを終えた後もトラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。

「離婚が成立すれば、すべてが解決する」と思っていると、親権や養育費、財産分与などで予期せぬ問題が発生する可能性があります。

特に子どもがいる場合や金銭のやり取りが絡む場合は、事前にしっかりとした取り決めを行い、トラブルを防ぐ対策を講じることが重要です。

ここでは、離婚後に起こりがちな問題や、その回避策について詳しく解説します。

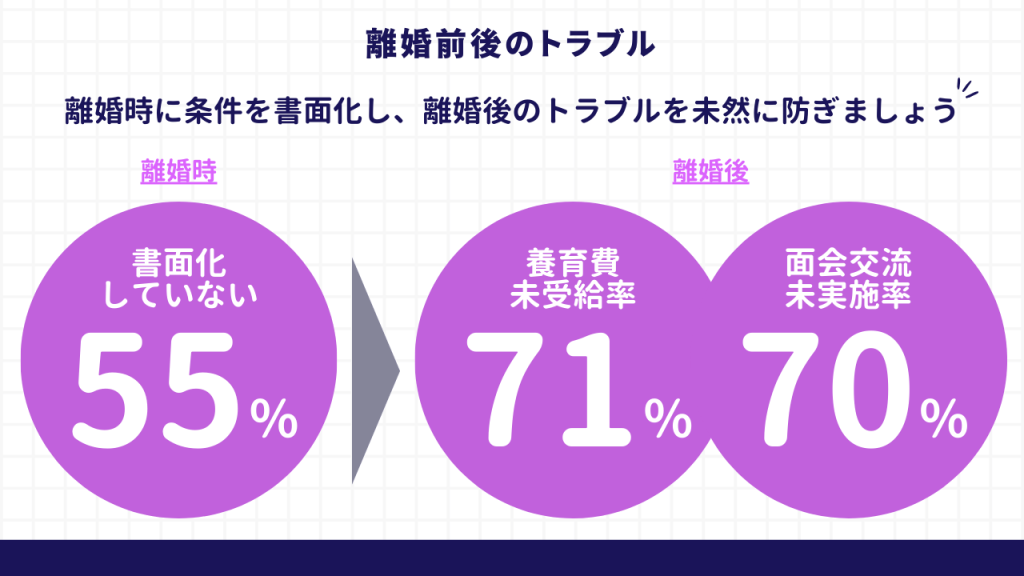

離婚後はトラブルになることが多い

離婚後は、親権や養育費、面会交流、財産分与などの問題が原因でトラブルが発生しやすいのが現実です。

「離婚すればすべてが解決する」と考えていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。

実際に、以下のような問題が発生することが多いです。

これらの問題を未然に防ぐためには、書面でしっかりと取り決めを行い、法的に有効な形にしておくことが重要です。次に、親権や養育費に関する具体的なデータや注意点を見ていきましょう。

親権の90%以上が母親

日本では、離婚調停や調停に代わる審判で親権者を決めたケースのうち、母親が親権を取得している割合は90%以上(※)です。

しかし、親権を獲得することがゴールではなく、その後の育児や経済的な負担についても考慮する必要があります。

※令和2年度 司法統計(法務省)

離婚後の生活設計を見据え、親権取得後の具体的なプランを考えておきましょう。

共同親権の導入

日本の共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ制度です。

2024年5月17日に参議院本会議で可決・成立した改正民法により、2026年5月までに施行される予定です。

「共同親権になったらどうなるの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、メリット・デメリットを理解しておくことが大切です。

共同親権のメリット・デメリット

離婚後70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。

また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。

養育費未払いを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

話し合いの結果は書面(離婚協議書・公正証書)に残しましょう

口約束では、養育費や慰謝料の未払いが発生した際に法的な強制力を持ちません。

「離婚時にきちんと決めたはずなのに…」と後悔しないためにも、必ず書面で残しましょう。

特に養育費の支払いを確実にするためには、公正証書を作成し、強制執行認諾文言を入れておくことをおすすめします。

離婚届不受理申出の提出を検討する

相手が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合、「離婚届不受理申出」を役所に提出しておくことが重要です。

これは、本人の同意なしに離婚届が受理されることを防ぐ手続きです。

「まだ話し合いが終わっていないのに勝手に離婚届を出された…」という事態を避けるため、事前に申請しておきましょう。

親権者、面会交流の条件を決める

離婚後も、親子の関係を維持するために面会交流のルールを明確にしておくことが重要です。

具体的には以下の点を決めておくと、トラブルを防ぐことができます。

「子どもに会えなくなった…」と後悔しないよう、書面に残しておくことをおすすめします。

養育費・財産分与・慰謝料などお金について話し合う

金銭的な取り決めは、後々のトラブルを避けるためにも明確にしておく必要があります。

しっかりと話し合い、書面に残しておくことで、後からのトラブルを防ぎましょう。

内容証明郵便で請求しましょう

養育費や慰謝料が未払いになった場合、内容証明郵便を送ることで法的な証拠を残すことができます。

「相手が支払いを無視している…」という状況になったとき、裁判所での手続きを有利に進めるためにも有効です。離婚後のトラブルを避けるために、適切な手続きを取ることが重要です。

まとめ:離婚は新たな門出。女性が前向きに歩むための第一歩をサポート

この記事では、「離婚の種類と手続き」「離婚後の生活設計」「お金のこと」「よくある質問」などについて説明してきました。

離婚は人生の大きな転換期ですが、決して終わりではありません。

むしろ、新たな人生の始まりと言えるでしょう。

離婚には様々な種類があり、それぞれ手続きや必要書類が異なります。

ご自身の状況に合った手続きを進めることで、スムーズに離婚後の生活を始められます。

この記事でご紹介した「やることリスト」を参考に、必要な手続きを進めていきましょう。

離婚に関する手続きや生活設計、子育て、キャリアプランなど、様々な悩みを抱えている方もいるでしょう。

そんな時は、一人で抱え込まずに専門家に相談することも考えてみてください。

離婚問題に精通した弁護士や行政書士に相談することで、手続きをスムーズに進められます。

「home」では、24時間365日、全国の専門家への無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

抱えている不安や悩みを共有し、専門家のアドバイスを受けることで、解決の糸口が見えてくるはずです。

離婚は新たな人生のスタートです。

前向きな気持ちで、新しい未来を切り開いていきましょう。

「home」は、そんなあなたを応援しています。

まずは、最初の一歩を踏み出してみませんか?

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、

誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に

いきなり行くのはちょっと怖い…

\それなら…/

オンライン離婚相談 homeなら

来所不要、あなたのPC・スマホから

さまざまな専門家に相談できます。

夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。

夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。

24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。

厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。

離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。

公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。

養育費公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。

この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。

養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)

参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。

夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。